Author: Rinnovabili.it

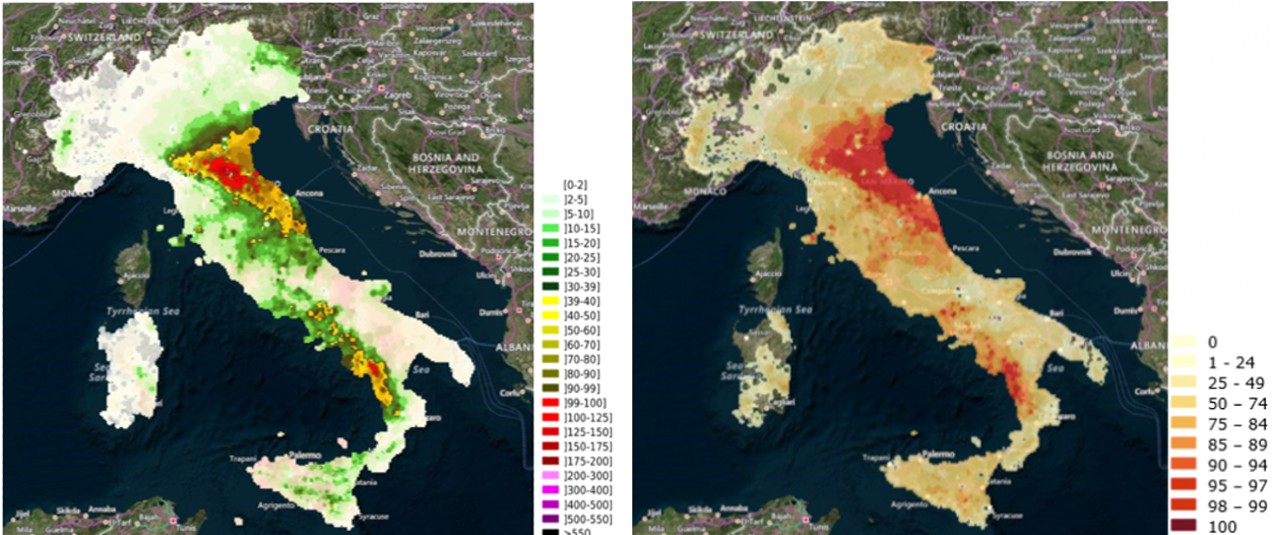

A sinistra, la mappa delle precipitazioni cumulate nelle 48 precedenti le 7:00 del 17 maggio. A destra, l’indice di rarità di quelle precipitazioni: su una scala da 0 a 100, la Romagna e parte delle Marche hanno valori da 95 a 99. Crediti: CNR

A sinistra, la mappa delle precipitazioni cumulate nelle 48 precedenti le 7:00 del 17 maggio. A destra, l’indice di rarità di quelle precipitazioni: su una scala da 0 a 100, la Romagna e parte delle Marche hanno valori da 95 a 99. Crediti: CNR

Finora il bilancio dell’alluvione è di 9 morti, 21 fiumi esondati, oltre 20mila sfollati

(Rinnovabili.it) – La tragedia che sta vivendo l’Emilia Romagna, e che nella nostra testa consideriamo ancora un evento eccezionale, straordinario, è un caso da manuale dell’impatto del cambiamento climatico sull’Italia. Se guardiamo al passato, un bilancio come quello dell’alluvione in Emilia Romagna è, effettivamente, eccezionale. Almeno 9 morti, 21 fiumi esondati, Faenza, Cesena e Forlì in gran parte sott’acqua insieme a molti centri minori. Se, invece, consideriamo gli scenari futuri previsti dal Panel intergovernativo dell’Onu sul cambiamento climatico (Ipcc), scopriamo che eventi estremi come questo tenderanno a diventare molto più frequenti e intensi.

Ovviamente, non tutti i fattori che hanno dato vita alle precipitazioni abbondanti e quindi all’alluvione in Emilia Romagna sono legati direttamente al cambiamento climatico. La conformazione del territorio più colpito, ad esempio, in certe condizioni meteo favorisce l’accumulo di umidità e quindi piogge più consistenti per via di una combinazione tra vicinanza dell’Adriatico e chiusura data dall’Appennino.

Crisi del clima e alluvione in Emilia Romagna: quanto pesa il climate change?

La crisi del clima è invece ben esemplificata dal susseguirsi di siccità e precipitazioni decisamente sopra la media. L’una non nega l’altra: l’alluvione in Emilia Romagna non significa che non ci sia un grave problema di siccità. Al contrario, confermano i rapporti dell’Ipcc e delle principali agenzie internazionali, la crisi climatica moltiplica le situazioni estreme, anche di segno opposto. Esattamente quello che si è verificato.

Nell’ordine, sul territorio interessato dall’alluvione abbiamo avuto prima una lunga fase di siccità estrema, poi da inizio maggio due distinti episodi di piogge fuori norma. Il primo, tra l’1 e il 4 maggio, si è verificato su un’area piuttosto estesa ed è durato a lungo, diluendo così l’impatto. Ma i dati dicono che si trattava di un evento estremo secondo i canoni del “vecchio” clima: sulla zona collinare tra le province di Bologna e Forlì-Cesena ci sono stati accumuli di precipitazioni rilevanti, oltre 200 mm.

Il secondo evento ha riversato su una zona più ristretta, e in meno tempo, quantità molto maggiori di acqua. Nelle aree più colpite dal maltempo, anche 200-250 mm in meno di 24 ore. Significa che in due settimane quei territori hanno ricevuto le piogge che solitamente scendono in 7-8 mesi. Tra i 400 e i 500 mm contro una media annuale di circa 900 mm.

Eventi estremi che dovrebbero avere un tempo di ritorno di molti decenni, se non di secoli, e invece si ripetono in successione rapidissima. Questo è uno dei segni più chiari del fatto che ci troviamo di fronte agli effetti del clima che cambia. A moltiplicarne l’impatto è stata anche la siccità, che ha reso il territorio meno capace di assorbire grandi quantità di pioggia, contribuendo ad aumentare ruscellamento, accumulo di acque superficiali e dissesto.

“L’aumento delle temperature intensifica gli episodi di siccità, inaridisce il suolo e ne modifica la permeabilità in diversi modi”, sintetizza Mauro Rossi del Cnr. “Contemporaneamente, la stessa quantità di acqua, anziché cadere sul territorio in più giorni, scende in un minore arco di tempo, aumentando l’intensità delle precipitazioni. E se la pioggia cade con elevata intensità, come sta avvenendo in questi giorni, il deflusso si amplifica e l’acqua in eccesso defluisce nei versanti e verso i fiumi che rispondono esondando, scavando e modificando il loro alveo”.